德阳孝泉古镇:传颂千年的亲情伦理

□ 彭忠富 文/图

早就听过孝泉镇的声名,有民谣云:“鸡公车,圆又圆,推起婆娘赶孝泉。孝泉有点儿远,买把伞;孝泉有点儿高,买把刀……”这首民谣充满了调侃意味儿,但细细咂摸一番,其实信息量挺大,至少介绍了交通工具、集市商品以及大家对孝泉镇的向往。

从东汉时期流传下来的“一门三孝”的传说故事就发生在这里。“一门三孝”故事以“安安送米”为主要内容,包含安安父亲姜诗与妻子庞三春的夫妻孝道等,后成为中国古代“二十四孝”之一,广为流传。故事包括千里送母、临江汲水、太白赠鞭、孝德化泉、安安送米、白衣寄身、芦林辩非和合家团聚等伦理故事。2006年“安安送米”传说被列为第一批省级非物质文化遗产。后世所立的姜孝祠、姜公坟等,均被列为省级文物保护单位。

一个故事成就一座乡镇,“安安送米”的传说感动了成千上万的华夏儿女,其事迹通过戏曲、连环画、石刻、壁画等形式,进入了中国人的文化记忆。德阳孝泉的孝文化墙内墙外都开花,孝文化旅游节逐渐家喻户晓,孝祭、演出、彩妆游行、民俗竞技、焰火晚会、商贸活动等办得热热闹闹,每年都会吸引数十万游客到孝顺之乡参观游览。

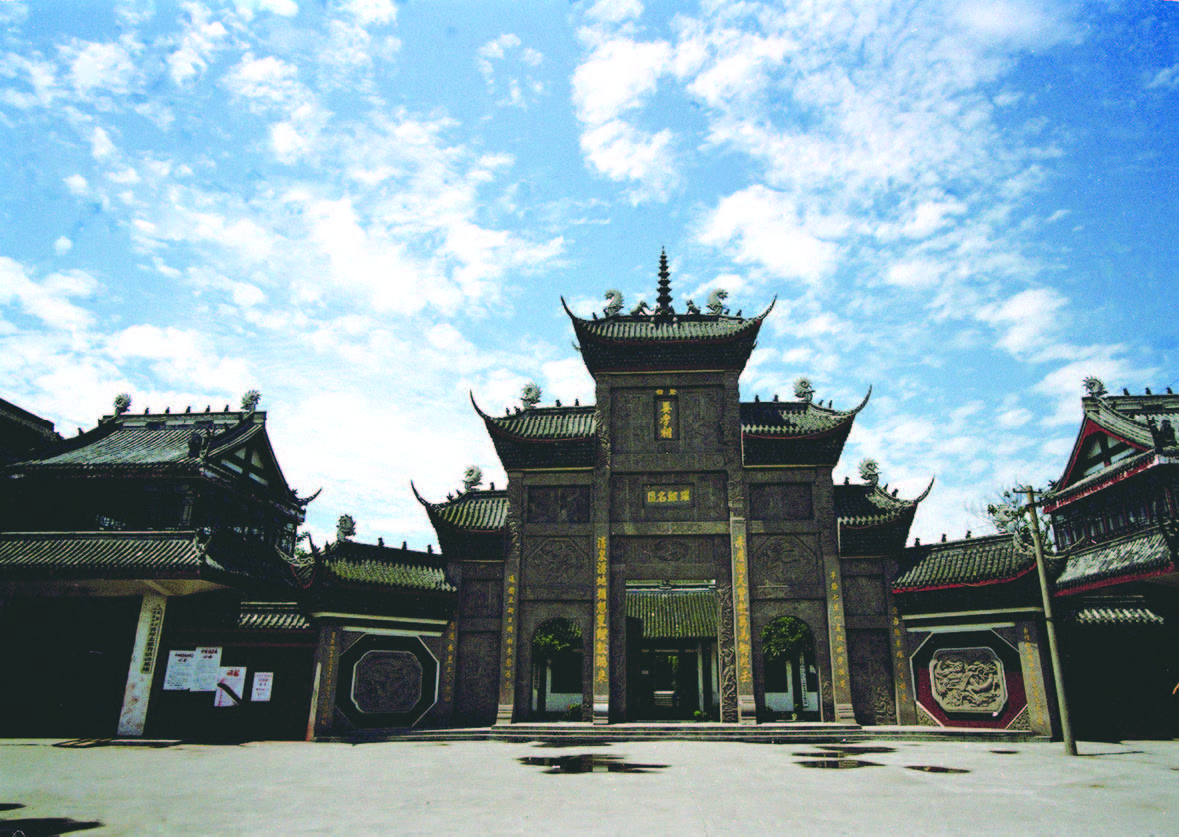

孝泉姜孝祠 (秦昌平 轩视界)

一门三孝雕塑

安安送米雕塑

一个穿越千年的孝顺少年

德阳旌阳区孝泉古镇是一个闻名四里八乡的大场镇,离我家所在的二圣宫还有几十里,除了村里那些做生意的摊贩,很多人都没有去过孝泉镇。但孝泉镇在过去却是非常繁华的,特别是每年“上九会”期间,八大商帮都来赶会,更是人山人海。譬如匹头帮,出售各色花布、绸缎、皮货为主;杂货帮,出售各色瓷器、小五金、化妆品、镜子、梳子之类;土货帮,出售竹木家具、用具、土陶制品、草、竹、麻编品等。这八大商帮现在还有遗存,譬如每年各地开展的商品交流会,就跟过去的“八大商帮”差不多。只不过由于商贸发达,到处赶交流会的商帮重要性降低了。过去没有汽车火车,全靠肩挑背磨或独轮车推,“八大商帮”自然广受欢迎。

那年月,我们背着背篼,跟着大孩子们到堰埂上去捡柴。他们说什么我们就说什么,一来二去,背得滚瓜烂熟。可是孝泉在哪个方向,却没搞清楚。我们平时赶场,不外乎隆兴桥、曹家庵、河坝场而已,最远就是到绵竹县城了。

婆婆在世时,还给我讲过“安安送米”的故事:东汉时期,孝泉有个男孩叫姜安安,只有七岁,还在私塾里念书。他妈妈住在白衣庵里,因为某种原因不能回家照顾安安。安安是个孝顺的孩子,他担心寄居在白衣庵的妈妈挨饿,就把每天自己要带入私塾的白米抓出一把来,藏在路边的土地菩萨背后,日积月累,积米成袋。安安背上米去白衣庵看望妈妈,妈妈以为米是安安偷来的,非常生气,让他解释这是怎么回事儿。安安只得将实情告诉妈妈,说是自己积攒的学堂米。妈妈打开米袋,看见米的颜色深浅不一,想到安安每天中午都没有吃饱肚子,抱着儿子痛哭了一场。

婆婆给我讲故事时,我也不过七八岁左右,是懵里懵懂的年纪。依稀记得我还问过婆婆:“安安好可怜哦,为啥妈妈不住在家里,而要住在白衣庵里呢?”也许婆婆也不知道怎么回答吧,她只是告诉我说,“安安送米”的故事就在孝泉镇,等你长大了自己去孝泉寻找答案吧!

我在孝泉师范读书期间,开始有意识地关注与“安安送米”有关的传说和遗迹,收获颇丰。经过一千多年的持续传播,“安安送米”的故事在孝泉早已经深入人心。譬如两个孝泉人在场镇上偶遇了,他们之间会有如下交谈:甲说,好巧啊,今天上街买点啥?乙会下意识地指指背上的竹夹背说,买点安安送!外地人站在旁边也听不懂,以为他们在说江湖暗语。其实乙是上街买米,他们用“安安送”来指代“米”,这应该是孝泉人的幽默吧,也反映出当地的文化底蕴之深厚。

从我老家所在的二圣宫出发,经过柏隆镇就到了孝泉镇。至少离孝泉还有四五里,就能看到一座数十米高的白塔,周围没有高楼大厦阻隔,显得非常壮观。孝泉师范学校隔壁就是“三孝园”,原来白塔就在里面。三孝园1988年新建,山门形制基本上仿照以前的姜孝祠,如今已恢复为“延祚禅寺”,以前的孝泉粮站也成为了寺庙的一部分。

山门两旁有咏姜家孝事和孝泉风土的楹联。上联为:涌泉出舍地齐跃双鲤万代流芳;下联为:敬老数姜庞三孝一门千秋载誉。这里的“姜”指姜诗,是安安父亲;“庞”指庞三春,是安安母亲。门楣上有小型彩色泥塑。山门四周红墙绿柳,风景清幽。走进山门,就能听到一些女居士在庙里诵经。甬道绳索上所挂的风铃,在初夏的阳光下飘飘摇摇,分外抢眼。一阵微风吹过,风铃就叮叮当当地响成一片,倒也给这里增添了不少情趣。

进了大门,迎头便是姜公殿,殿内是“一门三孝”的塑像,安安在正中,两旁是姜诗和庞氏夫妇。右廊里是以三孝故事为主题的八组彩色泥塑。分别为千里送母、临江汲水、太白赠鞭、孝德化泉、安安送米、白衣寄身、芦林辩非和合家团聚。人物塑像均接近真人身高,每组塑像墙壁上还有文字说明,宛如一组连环画,使游客能完全了解“一门三孝”的始末。譬如我儿时所提问题,在这里就得到了解答。

安安母亲寄居在白衣庵里不回姜家,也不回娘家,原因在于她被姜诗休了。古人休妻也是有条件的,不可能让男人胡作非为。其中第一条就是“不顺父母”,庞三春就是因为瞎眼婆婆听信谗言,被姜诗休掉的。其实,姜诗也应该有过思想斗争,安安只有七岁,正是需要庞三春照顾的时候。可是作为大孝子的姜诗夹在母亲和庞三春之间,实在左右为难,最终选择了休妻,从而酿成了这一起人伦悲剧。

除了休妻,姜诗按理还有其他选择,譬如在母亲面前为庞三春求情,对母亲听到的谣言进行解释。可惜,姜诗没有这样做,为了成全大孝子这个美名,他不惜破坏了家庭的完整,将庞三春逐出家门。在“芦林辩非”中,在芦林捡柴的庞三春偶遇姜诗,就那些谣言进行了辩解:一是瞒着婆婆炖鸡吃;二是搭起三张桌子咒婆婆早死;三是每天缸子里水是满的。内心本有羞愧的姜诗当即表示自己回去后向母亲解释,希望庞三春能跟自己回家,庞三春寄居在白衣庵里本来多有不便,她早就想回家了。不过,她却对姜诗说:“我心里并没有埋怨婆婆和你,只是婆婆的气一定还没有消。我还是先住在这里,等什么时候婆婆的气消了,安安有了出息,再回去也不迟!”

最后,等到安安长大被举为孝廉成了朝廷官员后,安安和姜诗一道,把妈妈接回了家中,全家人终得以团圆。从安安七八岁到做官,至少有十多年时间,庞三春在白衣庵里苦熬着,就是想等到安安长大成人后有所作为。她以自己的隐忍和善良,演绎了一段感人至深的孝之传奇。

庞三春回家后,一门三孝,感天动地,姜家屋侧冒出涌泉,并日现二鲤,供婆婆享用,也成全了姜诗夫妻的孝道。之后,“一门三孝”成为中国古代“二十四孝”之一,广为流传。

一门三孝的人文印记

汉顺帝被姜氏“一门三孝”“安安送米”的事迹所感动,在永建五年(公元130年)颁布圣旨,建祠立坊,表彰他们的孝德孝行;宋徽宗年间,崇宁进士马成辅率诸父老请宋徽宗恩准赐孝子姜诗“广文王”爵,并碑刻“东汉至孝敕封广文王故里”,立于姜诗故里延祚寺;明成祖朱棣还为孝泉姜公庙御制诗一首:“姜诗夫妇孝通神,还汲江流养老亲。舍侧涌泉诚异事,每朝况复出双鳞”;清代文学家李调元更是留下“自从跃出双鲤后,百派流泉尽姓姜”等一系列诗句;清光绪年间,德阳县令陶晋绶请准春秋祭祀姜公,光绪皇帝赐姜公祠为“汉至孝广文王祠”。

姜公殿左首是“涌泉跃鲤”池,池边是藏龙井亭,亭内有一大钟;亭侧原是鸿夷宫茶园,供游人歇足休憩,如今已改建成寺庙的斋堂;池周翠柳依依,有假山,有盆景,十分雅致;姜公殿后是藏经楼,木质结构,始建于明朝,屡经后世修缮。女居士诵经,就是在这层藏经楼里。她们分成左右两组,反复吟诵“南无阿弥陀佛”,倒也庄严肃穆;经楼左侧木壁上镌有的字画木刻为佛家偈语,其中有大书法家谢无量、四川督军尹昌衡、军阀杨森颂扬“一门三孝”史事的书法真迹,弥足珍贵。尹昌衡的题词是,“偈曰:无法法亦法,法法何曾法。”词句很绕口,估计也就佛门中人能解释是何意了。

园内有始建于元代的龙护舍利宝塔,为密檐式方形砖塔。塔外十三级,塔内七层;塔基上有龙形纹饰,塔座四角有青狮白象,边沿有佛教花卉纹饰图案;塔门上有“龙护舍利宝塔”题额,右书“利益一切四皆空,”左为“周遍四方三世佛”。

走进这宝塔让人想得更多。在过去,统治者为了强化纲常伦理,常常会旌表一些孝子贤孙,作为榜样让大家学习。在“一门三孝”的故事中,儿媳庞氏孝顺婆婆可谓尽人皆知,但婆婆却偏要听信谗言,强行让儿子休掉庞氏。可怜的庞氏一肚子冤屈却申冤无门。这其实也告诉我们,婆媳关系在国人中真是个麻烦事,有时候逆来顺受,也得不到好的结果。

孝顺父母,天经地义。因为父母不仅给了我们生命,还养育我们成人。养儿才知父母恩,我们在孝顺父母的同时,实际上也在给子女做榜样,这样孝顺父母的传统才会一代代延续下去。现代社会,在传统的孝顺之外,人们可能会有更多的反思,天理人伦也在顺应潮流而不断发展。

一个故事成就一座名镇

孝泉镇跟“一门三孝”有关的景点很多,除了场镇东北角的“三孝园”,还有场镇西南角的姜孝祠、姜公坟和中国德孝城。姜公坟墓园呈方形,占地约2900平方米,四周有三合土围墙围护。墓门为石门,上方石碣竖书“姜公坟”三字。墓园内有姜诗、庞三春、安安及姜诗父母合葬墓,共四座圆形土冢。墓园修建于明朝中期,其实这仅仅是当地人纪念“一门三孝”而修建的象征性东西,连衣冠冢也算不上。不过坟的真假已经不重要了,清人李调元曾经在《寒食姜诗墓观赛》中吟道:

姜公邱垅绝樵苏,寒食千家挈酒壶。

百道灵泉犹跃鲤,万年宰木尚啼乌。

赤眉当时防惊孝,黔首今朝共赛巫。

同是陈人偏血食,几多村墓纸钱无。

诗人描述了寒食节时在姜公坟凭吊“一门三孝”看到的盛况。姜公坟封土上没有杂草,墓周古树高大挺拔,时有乌鸦鸣叫。成千上万的百姓提着酒壶来姜公坟祭奠,可见在百姓心目中“一门三孝”已经化为神一般的存在。诗中提到的“赤眉”,就是赤眉军。当时是新莽时期,社会发生动乱,农民起义也频频发生。赤眉军路过孝泉,带队的头领听闻了姜诗夫妇的孝行,不禁敬畏地说道:“大家别乱来,惊动了大孝之人,必然触怒老天爷,那就不吉利了!”于是,还将随身携带的米面粮食,悄悄放在姜诗家门口。姜诗夫妇认为这是不义之财,就将其掩埋了。因这,在社会动乱,到处烧杀抢掠的年代里,姜诗居住的孝泉镇居然没有受到战乱的骚扰。

如今的姜公坟已经在1995年整体打造成了“中国德孝城”,重修了姜孝祠、邻姑庙、白衣庵、城隍庙等景点。游客来到这里,可以将孝泉的历史文化一网打尽。不过真正的姜孝祠,却在我曾经读书的孝泉师范学校内。1945年,在姜孝祠内成立省立德阳师范,解放后改称四川省孝泉师范学校,相沿至今。这姜孝祠可不得了,又有姜诗庙、姜公庙、孝感庙、孝子祠、姜公祠、孝感祠等多种称呼,旧时为祭祀孝子姜诗及其父、母、妻、子,以及邻姑六人之所,由来久远。

原来的姜孝祠,飞檐斗拱,雕花木窗格扇,气派庄严。祠堂三门三进,正殿前为过厅,厅前两侧为放生池,再前为石制的高大门坊。门坊前两边各有一棵银杏树,门坊上镶有两石碣:一竖书“姜孝祠”,再上一横书“跃鲤名区”,在下门坊背面又有“一门三孝”的题额。正殿内为姜庞夫妇俩的塑像,神态雍容,栩栩如生。

正殿左厢是安安殿,右厢为邻姑殿。正殿后为先代殿,祀姜诗父母,比正殿稍长。乡人常谓为正殿少姜公殿,称先代殿为老姜公殿。两殿间石碑林立,古柏森森。殿宇间许多彩塑浮雕,形制各异,金碧辉煌,极为壮观。

旧时孝泉场镇分为上、中、下三场,上为兴隆场,中为忠孝场,下为桂花场。人人都说:孝泉是一头大水牛,上边三只角是牛头,两边的尧家拐、兴隆街是牛角,正街、德胜街是牛身,右首古家巷、大水巷、虾笆巷、粉店巷就是四条牛腿。牛肚子呢,就是这条花行街,下场又叫下场尾,顾名思义,就是牛尾巴。过去,孝泉每天有一百多担草上市,人们都说这草就是给孝泉这头牛吃的。谈笑之间,再看看地图,你会觉得牛隐约在动,好像真活起来了似的。

汶川特大地震后,孝泉古镇经过重新规划和拆迁重建,已经有点县城的味道了;虽然时代在变,但孝泉古镇“安安送米”的故事却一直为当地人代代相传,哺育出一代代为德孝文化所熏陶的仁人乡贤。

为了使孝顺父母、尊敬老人的传统美德得以传承创新,从1996年开始,孝泉镇在全省率先开展“孝子孝媳孝星”“好公公好婆婆”等评选活动,每年一评,每届10对,大庭广众之下给他们披红戴花。二十多年来,先后涌现出了无私照顾丈夫幺爸30多年的省级道德模范廖成菊、侍奉瘫痪老母十年如一日的教师代表廖洪章等上百名孝子孝媳。

在孝泉镇华建机械公司上班的张友金称得上“特殊工人”,他每天上班期间都要请几次假回家,因为家中有位年近八旬的半瘫父亲,吃饭穿衣都不能自理。10多年来,张友金请假多得不计其数,但工资奖金从未受影响,还被公司评为“孝子”。幸运的他得益于公司总经理杨荣的关爱眷顾,“在华建公司,谁能像张友金这样有孝心,我同样也给予特殊照顾。”

2006年“安安送米”传说被列为第一批省级非物质文化遗产,姜孝祠、姜公坟被列为省级文物保护单位。2010年,考古工作者在镇上发掘出一条距地表深0.4米、宽2.15米的罕见宋代古街遗存,地面青砖上刻有“孝街”等铭文。孝泉孝文化墙内墙外都开花,孝文化旅游节逐渐家喻户晓,孝祭、演出、彩妆游行、民俗竞技、焰火晚会、商贸活动等办得热热闹闹,每年都会吸引数十万游客到孝顺之乡参观游览。

一个故事成就一座乡镇,“安安送米”的传说感动了成千上万的华夏儿女,其事迹通过戏曲、连环画、石刻、壁画等形式,早就融入了中国人的文化记忆。孝泉安安,这个穿越千年的孝顺少年,他和父母一起给我们演绎了一曲大孝之歌。“天下无不是的父母,世间最难得者夫妻”,在一门三孝的故事里,我们要学会如何孝顺父母,更要学会如何与伴侣相处,从而迎来家庭的和谐与幸福。

咨询热线:电子邮箱:xwb93@126.com 江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体